Les comics d’aujourd’hui sont-ils gangrénés par la représentation de la diversité et par un omniprésent message de tolérance ? Retour dans les années 1950, une époque bénie où on nous emmerdait pas avec toutes ces conneries !

A long time ago…

Régulièrement, on peut voir une partie du lectorat fan de comic books se plaindre du contenu politisé de certaines publications. Aujourd’hui, d’après eux, les comics déborderaient de messages plus ou moins cachés prônant la diversité et défendant les positions de ce que certains et certaines appellent “le wokisme”.

Si l’un des derniers exemples en date est la révélation de la bisexualité de Jon Kent, le fils et successeur de Superman, la liste est longue comme le bras.

Que ce soit sur le papier avec Miss Marvel, de confession musulmane, ou au cinéma avec le comédien afro-américain Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon du “The Batman” de Matt Reeves, la moindre évolution d’un personnage fait monter au créneau toute une frange de l’opinion.

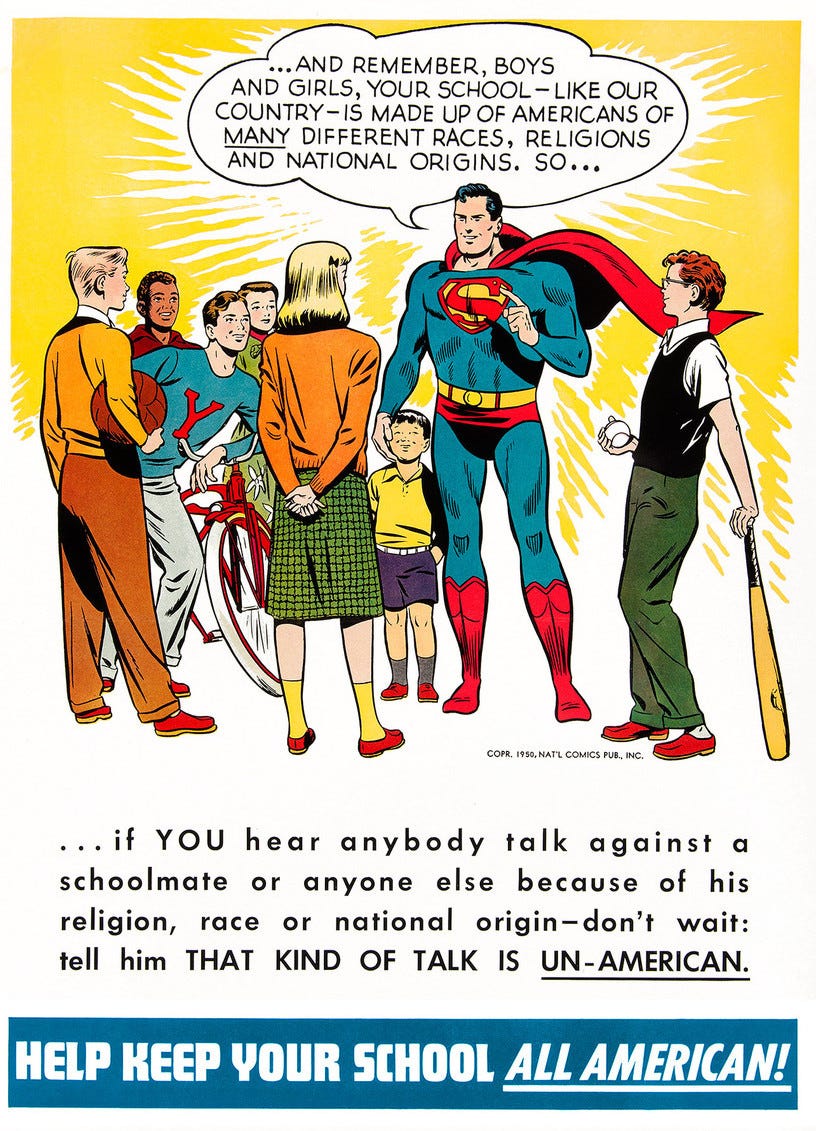

Mettons les choses au clair tout de suite : les histoires de super-héros ont toujours été politisées et chargées d’un message social. Dire le contraire, c’est mentir.

Dès le premier numéro de Action Comics en 1938, Jerry Siegel et Joe Shuster mettent en scène Superman en train de corriger un mari violent et un politicien véreux. En 1946, dans son show radiophonique, Il affronte même des suprématistes blancs dans “Clan of the Fiery Cross”, adapté en comic book chez DC Comics sous le titre “Superman Smashes the Klan”.

Dans les années 1970, d’autres personnages vont cristalliser les travers de l’Amérique dans leurs aventures. Le duo formé par Green Lantern et Green Arrow, sous la plume de Dennis O’Neil et le crayon de Neal Adams, va traverser les États-Unis et mettre en exergue les fléaux qui gangrènent le pays : racisme, drogue, sexisme, et dérives sectaires…

En 1972, Luke Cage, alias Power Man, co-créé par Archie Goodwin, Georges Tuska et Billy Graham, montre le visage des ghettos où les afro-américains sont abandonnés par un système imprégné par le ségrégationnisme et la discrimination raciale.

Toujours chez Marvel, à partir de 1975, les X-Men de Chris Claremont se posent en défenseurs du pacifisme, de l’humanisme et de la tolérance alors qu’ils sont eux-mêmes rejetés par la société qu’ils s’efforcent de protéger.

Et que dire d’un personnage comme Captain America, qui dès sa première aventure, en 1941, va carrément mettre une droite à Adolf Hitler en personne ?

Si comme une bonne partie de la première vague de super-héros du Golden Age apparue durant la Seconde Guerre Mondiale, il va jouer le jeu de la propagande américaine en encourageant l’effort de guerre, à partir des années 1970, Steve Rogers incarnera une autre vision des États-Unis, allant jusqu’à s’opposer physiquement à un président piétinant les valeurs pour lesquelles il se bat. Tout aussi politique et symbolique, mais beaucoup moins docile.

Ce ne sont là que les exemples les plus connus et les plus flagrants du sous-texte social et politique présent dès les premiers pas de nos super-héros préférés.

Les comics ont toujours été le reflet de la société dans laquelle ils étaient produits. Et si cette affirmation est sûrement plus vraie que jamais, penser que les publications du XXème siècle étaient totalement neutres en terme d’idéologie, et bien c’est faux.

Et de la même façon, si vous avez tout à fait le droit d’être en désaccord avec les messages véhiculés par les comic books d’aujourd’hui, vous ne pouvez pas leur reprocher de contenir ces messages, car cela fait partie de la nature même de la bande dessinée américaine depuis qu’elle existe.

Space Oddity

Fondé en 1944 par le pionnier du comic book Max Gaines, Educational Comics, qui deviendra plus tard Entertaining Comics, se spécialise tout d’abord dans des adaptations en bande dessinée de la Bible et de l’histoire des États-Unis.

Quand Max décède accidentellement en 1947, c’est son fils William qui reprend la société et donne une nouvelle direction à EC Comics.

La particularité de William Gaines, c’est qu’il n’y connait rien aux comic books. Se destinant à devenir enseignant, c’est plus par respect de l’héritage familial que par passion qu’il va reprendre la maison d’édition, se contentant dans un premier temps de maintenir la ligne éditoriale établie par son père.

Mais EC Comics est lourdement endetté et c’est grâce à l’intervention du dessinateur Al Feldstein, qui encourage Gaines à revoir son catalogue et à surfer sur les tendances en publiant des récits policiers, des westerns ou des histoires de romances, que l’éditeur va atteindre un certain équilibre financier.

Gaines et Feldstein , tous deux amateurs d’horreur et de fantastique, vont tenter de publier quelques histoires dans ces styles qui ont le vent en poupe chez les jeunes, et rapidement constater que c’est un succès.

À partir de 1950, les périodiques de EC Comics se transforment peu à peu en poussant les curseurs toujours plus loin. Les histoires policières mettent en scène des meurtres sordides toujours plus gores, et les comic books de guerre ou de romance sont renommés pour devenir des magazines d’horreur ou de science-fiction remplis de monstres et présentant plusieurs courtes histoires caractérisés par leur chute toujours plus choquante !

The Vault of Horror, Tales from the Crypt et The Haunt of Fear forment le trio de tête du catalogue EC Comics qui va inspirer pratiquement tous les autres éditeurs de l’époque, entraînant le marché dans une surenchère sanguinolente qui aura bientôt d’importantes répercussions sur l’histoire des comics, mais je vais y revenir.

William Gaines, qui a grandi en lisant des pulp’s, va également plébisciter la publication de récits de science-fiction dans ses magazines, un genre qui trouve un souffle nouveau à cette période, inspiré par les peurs d’invasions et de conflits nucléaires nées de la Guerre Froide.

Et justement, maintenant que le contexte est posé, revenons-en au sujet principal de cet article : Judgment Day, une histoire de science-fiction publiée par EC Comics en 1953.

Such a lovely color for you

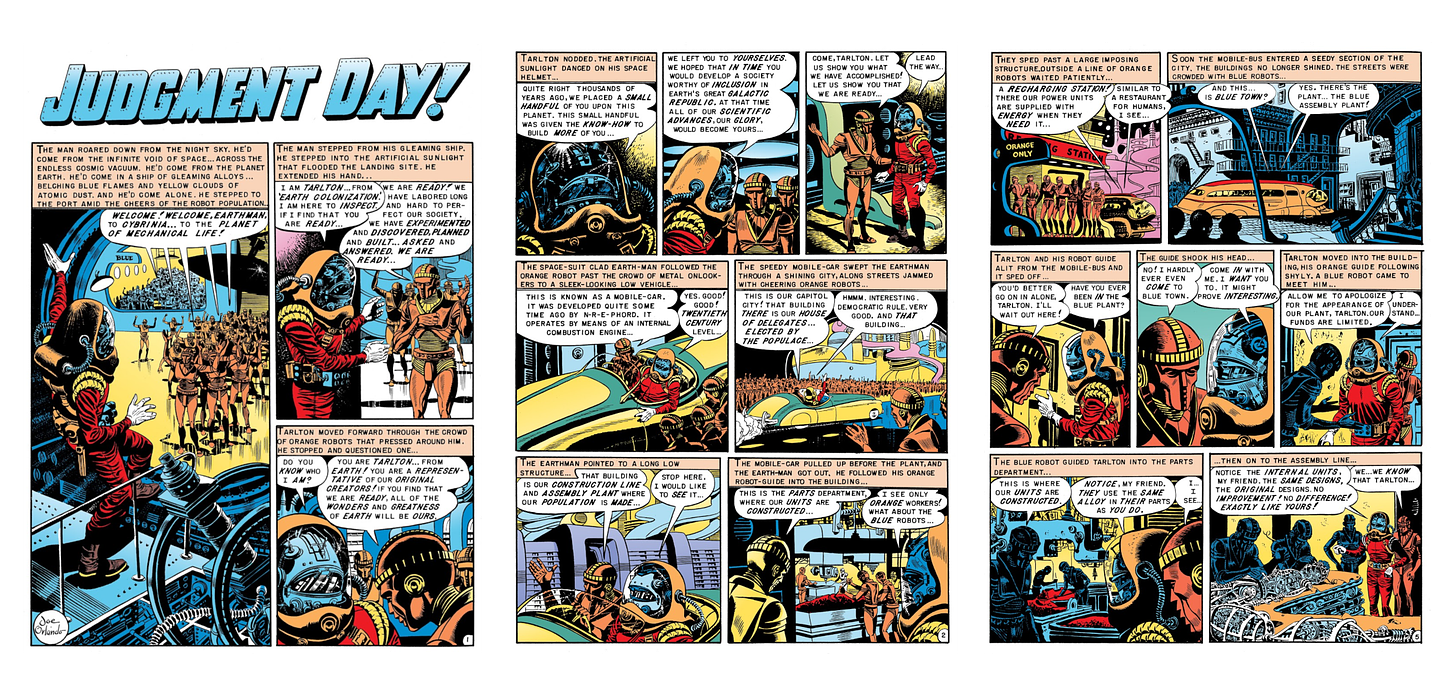

Paru pour la première fois dans le dix-huitième numéro de Weird Fantasy, Judgment Day, écrit par Al Feldstein et dessiné par Joe Orlando, est un récit typique de l’époque.

Courte histoire de 7 pages, elle met en scène Tarlon, un astronaute terrien envoyé par la république galactique sur la planète Cybrinia afin de déterminer si celle-ci mérite ou non d’être intégrée au consortium qu’il représente.

Cybrinia a la particularité d’être habitée par des robots laissés ici en autonomie par les humains pour y développer leur propre société. Et alors qu’il visite l’usine dans laquelle les êtres artificiels sont fabriqués par leurs semblables, Tarlon s’étonne de n’avoir croisé jusque là que des robots de couleur orange.

L’émissaire terrien apprend alors de son guide que les robots bleus, eux, vivent dans un quartier à part, nommé “Blue Town”, et que dans le bus pour s’y rendre, les robots orange et les bleus ne doivent pas se mélanger, chacun ayant une place prédéfinie, à l’avant ou à l’arrière.

Une fois à Blue Town, Tarlon demande à visiter l’usine dans laquelle les robots bleus sont fabriqués et il découvre, assez étonné, que le procédé est tout à fait identique à celui des robots orange, excepté la phase d’éducation, durant laquelle les robots bleus sont conditionnés pour être serviles et rester cantonnés aux tâches les plus ingrates, alors qu’il n’existe aucune justification à cela.

Lorsqu’il questionne son guide orange quant à cette situation, ce dernier explique qu’il en a toujours été ainsi et qu’en tant que simple individu, il ne peut rien faire pour changer l’ordre établi sur Cybrinia.

Tarlon quitte alors la planète en informant son hôte que son monde n’est pas prêt pour rejoindre la république galactique, mais que si son peuple se remet en question, tout espoir n’est pas perdu car il fut un temps où les habitants de la Terre avaient, eux-aussi, des difficultés à vivre ensemble.

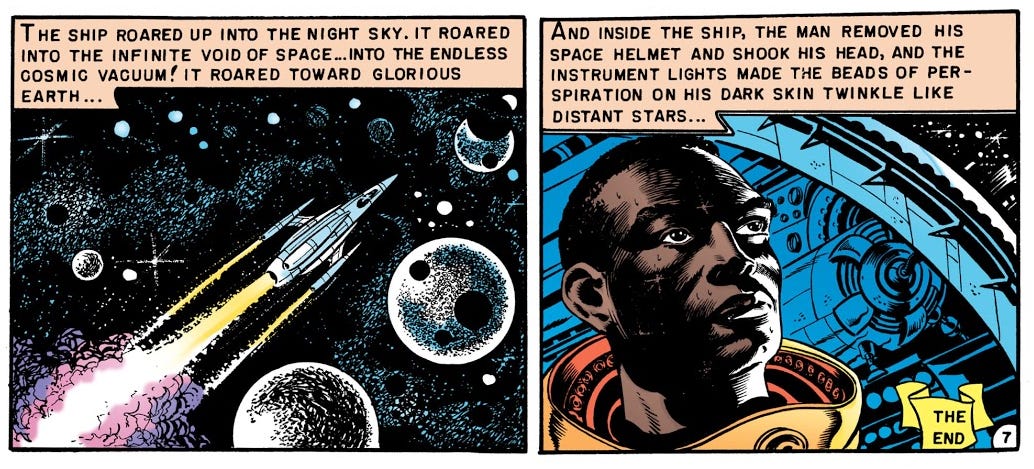

Une fois en route vers la Terre à bord de sa navette, Tarlon retire son casque et c’est le visage d’un homme noir qui est révélé au lecteur.

Si, aujourd’hui, cette parabole pourrait sembler un peu moralisatrice et dépourvue de finesse, elle expose pourtant en seulement quelques pages tous les problèmes et les non-sens nés du racisme et de la ségrégation, et ça à tous les niveaux d’un système. Et c’est aussi effrayant que décourageant de constater que pratiquement soixante-dix ans plus tard, la situation n’a pas vraiment changé.

En fait, lors de sa publication en 1953, Judgment Day sera très bien accueillie par les lecteurs et bon nombre d’entre eux témoigneront même que cette courte histoire les a poussé à se remettre en question. Mais quand EC Comics décide de réimprimer le court récit dans le trente-troisième numéro de Incredible Science Fiction en 1956, c’est une autre histoire…

Sauvons la jeunesse !

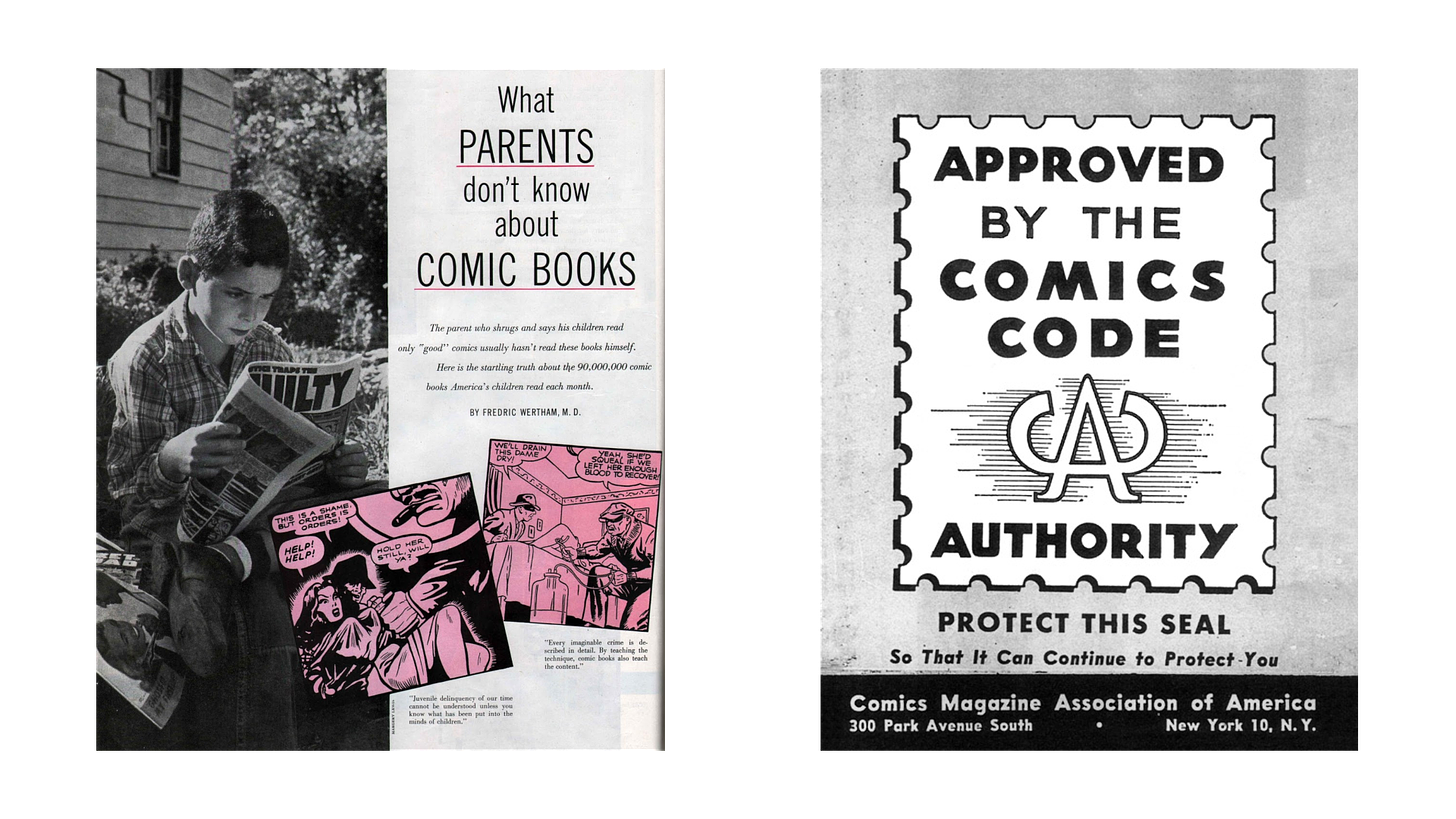

Car entre temps, le monde de la bande dessinée américaine a changé. Au début des années 1950, l’Amérique cherche un nouveau bouc émissaire à qui attribuer la hausse des chiffres de la délinquance. Sous l’impulsion de livres comme Seduction of the Innocent de Fredric Wertham, de la commission menée par le sénateur Estes Kefauver, et du magistrat Charles F. Murphy, les comic books se retrouvent au centre de l’attention comme grands responsables de la déchéance de la jeunesse qui sombre peu à peu dans la criminalité.

Bien avant que l’on accuse le Heavy Metal, les Jeux de Rôles ou le Jeu Vidéo de transformer les adolescents en créatures immorales et sanguinaires, les comics ont fait l’objet d’une campagne de désinformation menée par des politiques, des intellectuels et des religieux adeptes de raccourcis faciles et préférant s’en prendre à l’art plutôt que de regarder en face l’échec d’un système qu’ils entretiennent pour préserver leur petit confort.

Ainsi, alors que l’on assiste dans plusieurs états à des autodafés durant lesquels d’honnêtes citoyens détruisent les comics qui pervertissent leurs enfants, il est décidé en 1954 de mettre en place la Comics Code Authority, un organisme d’autorégulation visant limiter les dérives des publications destinées à la jeunesse.

Le Code impose dès lors de nombreuses règles aux bandes dessinées publiées par les éditeurs américains, parmi lesquelles l’interdiction de représenter le crime ou tout autre activité illégale sous un jour favorable, de ne jamais encourager le lecteur à remettre en question l’autorité en place, ou bien encore l’obligation de toujours faire triompher le bien face au mal.

Ces grands principes s’accompagnent d’une large censure des thèmes abordés et des images pouvant être montrées : le Code interdit le sexe, la nudité, les scènes gores, la violence excessive, la torture, le cannibalisme, les morts-vivants, les vampires, les loups-garous, ainsi que tout ce qui est jugé “contre-nature” ou “anormal” à l’époque, comme l’homosexualité ou toute forme de fétichisme.

De plus, plus aucun magazine ne pourra utiliser les mots “Horror” ou “Terror” dans son titre.

Le respect de ces règles assure aux publications de pouvoir porter sur leur couverture le sceau “Approved by the Comics Code Authority“, et ainsi d’avoir la possibilité d’être distribuées en toute légalité, là où une bande dessinée dépourvue du célèbre logo risquait tout bonnement d’être refusée par les kiosques et ainsi de représenter une perte considérable pour l’éditeur qui ne pouvait alors plus écouler ses stocks.

Si dans un premier temps, on peut penser que certaines des règles du Comics Code sont plutôt bénéfiques et limitent les dérives, on comprend assez rapidement que beaucoup d’entre elles sont largement soumises à interprétation lors du passage des publications devant la commission.

Et c’était d’autant plus vrai dans le cas de EC Comics, qui, entre ses histoires horrifiques en grande partie à l’origine de la polémique et le caractère bien trempé de Bill Gaines, avait tout pour être dans le viseur du juge Murphy.

Aussi, lorsque la réimpression de Judgment Day fut présentée avant sa publication, Charles F. Murphy déclara à Feldstein que le héros ne pouvait en aucun cas être noir, et ça sans aucune justification. S’ensuivit une prise de bec musclée entre le juge, l’auteur et l’éditeur, à l’issue de laquelle EC Comics refusa catégoriquement de changer quoi que ce soit à l’histoire.

Pour vous dire à quel point Murphy tenait à avoir gain de cause, incontestablement pour emmerder Gaines, il n’y a pas d’autre mot, et bien face à la détermination de ce dernier, il aurait demandé à ce que les gouttes de sueur présentes sur le visage du personnage principal soient retirées. Une exigence absolument surréaliste qui, une fois encore, ne peut absolument pas être justifiée par l’une des règles du Comics Code.

L’histoire sera finalement republiée telle quelle, sans prendre en considération les objections de la CCA. Un acte fort qui signera également la fin d’une époque pour EC Comics.

Weird Science

La vérité, c’est qu’il existe un sous-texte peu glorieux et typique du puritanisme américain au Comics Code.

Si celui-ci demande à ce que les femmes soient représentées de manière réaliste et le moins sexualisées possible, c’est pour mieux en faire des demoiselles en détresse ou de sages ménagères attendant un providentiel héros masculin, de préférence blanc et bien viril.

Car si le Comics Code interdit aussi toute forme de discrimination, la commission s’assure tout de même que chacun reste bien à sa place, dans un pays où la ségrégation est toujours en vigueur en 1956 et où il faut veiller à ne pas attiser les revendications sociales des afro-américains.

En fait, la principale règle outrepassée implicitement par Judgment Day était certainement celle de ne pas contredire le pouvoir en place. Prôner l’égalité et la tolérance entre des robots, pourquoi pas, mais en mettant en scène un personnage principal qui aurait lui-même était la cible de discriminations à l’époque, EC Comics va trop loin pour la Comics Code Authority.

Bien avant que Stan Lee ne défie le Code en publiant une histoire traitant du problème de la drogue chez les jeunes dans les pages de Spider-Man, ou que le Swamp Thing d’Alan Moore ne s’affranchisse définitivement de l’estampille de la CCA, William Gaines et Al Feldstein ont été des précurseurs et EC Comics en a payé le prix.

En ne se pliant pas aux règles imposées, l’éditeur s’est mis dans une situation très délicate qui l’obligera à abandonner la publication de comic books pour se concentrer sur des périodiques au format magazine échappant à la censure du Comics Code, dont le plus célèbre reste sans conteste MAD.

Un triste sort qui rappelle pourtant le rôle majeur de la fiction, en l’occurrence de la science-fiction, et l’importance d’un art populaire accessible au plus grand nombre dans l’évolution des mentalités.

De Victor Hugo à Star Trek, en passant par la Doom Patrol ou même The Witcher, chaque œuvre porte un message qui reflète les préoccupations de son temps. Qu’il s’agisse de conflits sociaux, de l’acceptation de la différence, ou de la nécessité d’une prise de conscience collective, ces thématiques parfois bien cachées pèsent pourtant bien plus qu’on ne pourrait le croire dans l’amélioration de notre quotidien quand les œuvres en question touchent des millions de personnes.

Pour l’anecdote, et pour comprendre à quel point la science-fiction a encore du travail, il faudra attendre 1983 pour que Guion Bluford devienne le premier astronaute afro-américain à aller dans l’espace. Soit 14 ans après qu’on ait marché sur la Lune.

Si vous voulez en savoir plus sur EC Comics et sur cette histoire, je vous recommande de jeter un oeil au livre EC Comics : Race, Shock & Social Protest de Qiana Whitted, qui m’a été très utile pour l’écriture de cet article.

N’hésitez pas à partager cet article sur les réseaux sociaux s’il vous a plu !

Recevez mes articles, podcasts et vidéos directement dans votre boîte mail sans intermédiaire ni publicité en vous abonnant gratuitement !

Partagez ce post